購入したレッツ4の整備の一環で、タイヤ交換とホイールベアリング交換をしました。

この記事を書いたのは5月ですが、実際は年末年始の休みを全投入して整備をしました。私の正月の記憶はすべて原付がらみで塗りつぶされています。

着いていたタイヤはすごく古かった

レッツ4購入記事に書いた通りですが、もともとすごく古いタイヤが装着されていました。フロントが2007年製のIRC JETTY MB38 80/90-10、リアが2011年製のIRC MB90 TUKTUK 80/90-10 です。

銘柄と年式的に、フロントは車両の製造時のタイヤがずーっとついたままのようでした。

走れないことはないのですが、さすがにこれだけヒビ割れていると怖いです。

タイヤが硬化することにより、グリップ力が減って転倒の危険が増えるほか、カーカスに雨水が染み込んで錆びてバーストする危険が増えます。

バイクはタイヤがらみのトラブルは転倒につながり、転倒はすなわち重大なケガにつながるので恐ろしいのです。たとえ原付の30km/hだとしても、ガードレールにぶつかるとか他の車に轢かれるとかすれば簡単に死ねますし。

タイヤ交換の実施

交換先タイヤは前後ともDUNROP RUNSCOOT D307 の80/90-10です。レビューによると、硬くて装着しにくいがモノはしっかりしているとのこと。2657円/個で、リーズナブル!!

ホーネットのタイヤが一本約3万円と高価なので、スクーター用タイヤの安さに感激してしまいました。

フロントタイヤ交換

まずタイヤを外し…

ビードを外します…

ここは踏んづけたりすればイケました。原付タイヤではビードブレーカーは必要なかったです

ほんでバルブを交換します。

原付タイヤは直径が小さすぎて、まっすぐな普通のバルブだと空気入れのチャックが装着しにくいです。そのためL字に交換してみました…。しかしL字は引っ張りにくくて、むりやり引っ張ったらバルブの根元に傷が入ってしまいました。

かわいそうですがこのL字バルブは引きちぎって廃棄し、新しくまっすぐなバルブを、ちゃんとバルブ装着ツールを使って入れ直しました。

これがバルブツール。てこの原理で引っ張るだけです。バルブってこんな原始的で乱暴な装着方法しかないんですね〜、意外。

はい、ビード上げまで完成…!

写真だと一瞬ですが、実際はめっっっちゃくちゃ時間掛かってます。ビード上げは想像を絶する大変さでした。

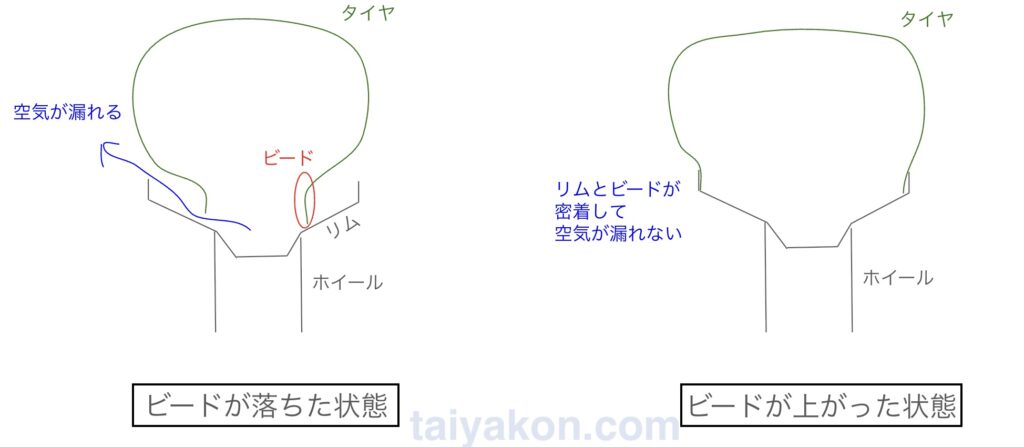

※ビード上げとは…

空気でタイヤを膨らませ、タイヤのビード(フチ)をホイールのリム(ミミ)にしっかり密着させることです。

装着したての状態だと、タイヤとホイールには隙間があり空気が漏れます。

よって通常のビード上げ方法は、強力なコンプレッサーで漏れるより速く勢いよく大量の空気を送り込むことで行います。

コンプレッサーが買えない人はガソスタや車用品店のコンプレッサーを借りるか、可燃性スプレーの爆発を利用するか、タイヤをギチギチに縛りホイールに密着させゆっくり空気を入れても漏れないようにしてビード上げするしかありません。

自分はまずガソスタの空気入れの機械を借りようとしましたが、見つけたお店ではコンプレッサーではなく空気入れ専用の機械を使用しており、バルブのコア(ビード上げでは敵。空気の逆流を防止する重要パーツだが、順流もある程度阻害する)が着いていないと空気が入らないうえ、そもそもあまり勢いよく入らない機械でした。ガソリンをちまちま入れながら良いコンプレッサーを置いているガソスタ探しをするのも気疲れするので、タイヤを縛って密閉する方法を取ることに。

ビードクリームをリムにたっぷりぬって滑りをよくして、さらにタイダウンベルト(青いやつ)でギッチギチに縛って、上に乗って押さえたりしながら電動ポンプでひたすら空気を入れていたら、やっとビードが上がりました。あーーつかれた。タイヤ交換は、お店にやってもらったほうがよい作業の筆頭ですね。

しかもこれがリアもあるってんだからたまったもんじゃないですよ。

リアタイヤ交換

リアのホイールを外すには、マフラーを外して横に寝せる必要があります。めんどくさ!

まぁ、ジャッキアップして外さなきゃいけない普通のバイクよりは楽か。

ホイールからタイヤ外すのも、もう慣れたもんです。

新旧タイヤ比較。古いタイヤは色からして変わっちゃってますねー。

夜まで掛かってビード上げ。寒いので室内でやっています。

もっのすごい疲れました。

原付の小さなタイヤでコレなので、ホーネットのタイヤは自分でやるのはかなり大変だと思います。自分でやると大変な上によほど気をつけないとホイールに傷つくし、ホイールバランス調整もできませんから。素直にお店に頼もう…。

フロントのホイールベアリングの交換

買った時の記事にある通り、押し歩きするとゴロゴロ言います。

猫ならかわいいですが、原付だとベアリングの焼きつきが気になります。焼きつくと走行不能になりますし、最悪はホイールのロックもありえるとか(つまりコケる)。

ベアリングの取り外し

まず取り外し。

ベアリングプーラーでギリギリと引っこ抜いてやります。プーラーの足をかけるところがすごく少ないですが、なんとかなります。

とれたぁ。カラーが錆び錆び。ベアリングも中は錆びています。

上の取り外し作業を、ホイールの左右それぞれでやります。

取り外したパーツが以下。

上記のように、オープンタイプ(ノンシール)のベアリングが使われているせいで水が侵入しやすいのだと思われます。

原付の弱いエンジンからさらにパワーロスすることを嫌ってなのか、それともコストダウンか…よく知りませんが、オープンタイプのベアリングの外側に別体のシールを組み合わせているのがレッツ4。このシールが壊れ、雨水が侵入してしまうのはネット情報だとよくあることのようでした。

なので、交換部品としてはNTNの6200LLU、 両側接触型ゴムシール式のベアリングを選びました。

ベアリングの選び方はいろいろあるようですが、ホーネットのホイールベアリングにはNTNのLLUタイプのベアリングが使われていたのでマネしました。

もしエンジン回転数と同じぐらい高回転で回るとか、高熱に晒されるとか、オイルに浸かるとか、要件が異なれば別なタイプを選定する必要があります。LLUは熱にも高回転にも特別強くはないようでした。

ベアリング圧入

次に圧入をします。

ベアリングの圧入はこのような工具(写真右)を使います。

ベアリングの外輪のみに対して力をかけ、中のボールやらリテーナーやらに負担をかけません。

これにてホイールベアリングの交換は完了です!

テストライド

安心して乗れるようになりました!

明確な違いはありませんが、最高速が少し上がったかもしれません。

コメント